Articles

#4 Vous avez dit « Juif de gauche » ?

Nous revendiquons être des « Juifs de gauche », ici, à Daï. Idem pour Golem, qui signe chacun de ses communiqués du sceau de « juif de gauche ». La qualification mérite peut-être quelque clarification. Qu’est ce, au juste, qu’un·e juif·ve de gauche ?

À la veille du 7 octobre, la gauche juive semblait moribonde ; et les Juif·ves de gauche y taisaient leur judéité quand ils ne se conjuguaient pas tout bonnement au passé. Nous reviendrons sur les mécanismes qui ont contribué à cette léthargie. Loin d’avoir enrayé ce phénomène, le 7 octobre a acté aux yeux d’un grand nombre de Juif·ves qu'ils et elles ne pouvaient plus compter sur une gauche dorénavant dominée par LFI. Certains se croyant même trouver un refuge dans les bras que leur tendent comme un piège l'extrême droite. « Ce qu'il reste de gauche dans la communauté juive de notre pays » s’est cependant ré-agrégé à la suite du choc du 7 octobre faisant naître de nouveaux foyers de gauche juive, que la création de Golem illustre parfaitement. D’où cette ténacité à revendiquer la formule, à ponctuer chaque affirmation d’un « d’où parle-t-on » : comme juif·ves de gauche !

Une lecture juive de la République

L’Émancipation des Juifs de France charrie depuis la fin du XIXᵉ siècle des préjugés tenaces : elle serait un cadeau piégé fait aux Juifs. Un penseur juif, né citoyen français en 1796, Joseph Salvador, y voyait au contraire non seulement un étau enfin desserré pour les Juifs de France mais l’aboutissement de la loi de Moïse. Le professeur de philosophie et par ailleurs ancien ministre socialiste Vincent Peillon lui a consacré un livre fouillé en 2022, Jérusalem n’est pas perdue. Nous l’interrogeons aujourd’hui, pour explorer ce que la République sociale et égalitaire — la gauche avant la lettre — doit au judaïsme.

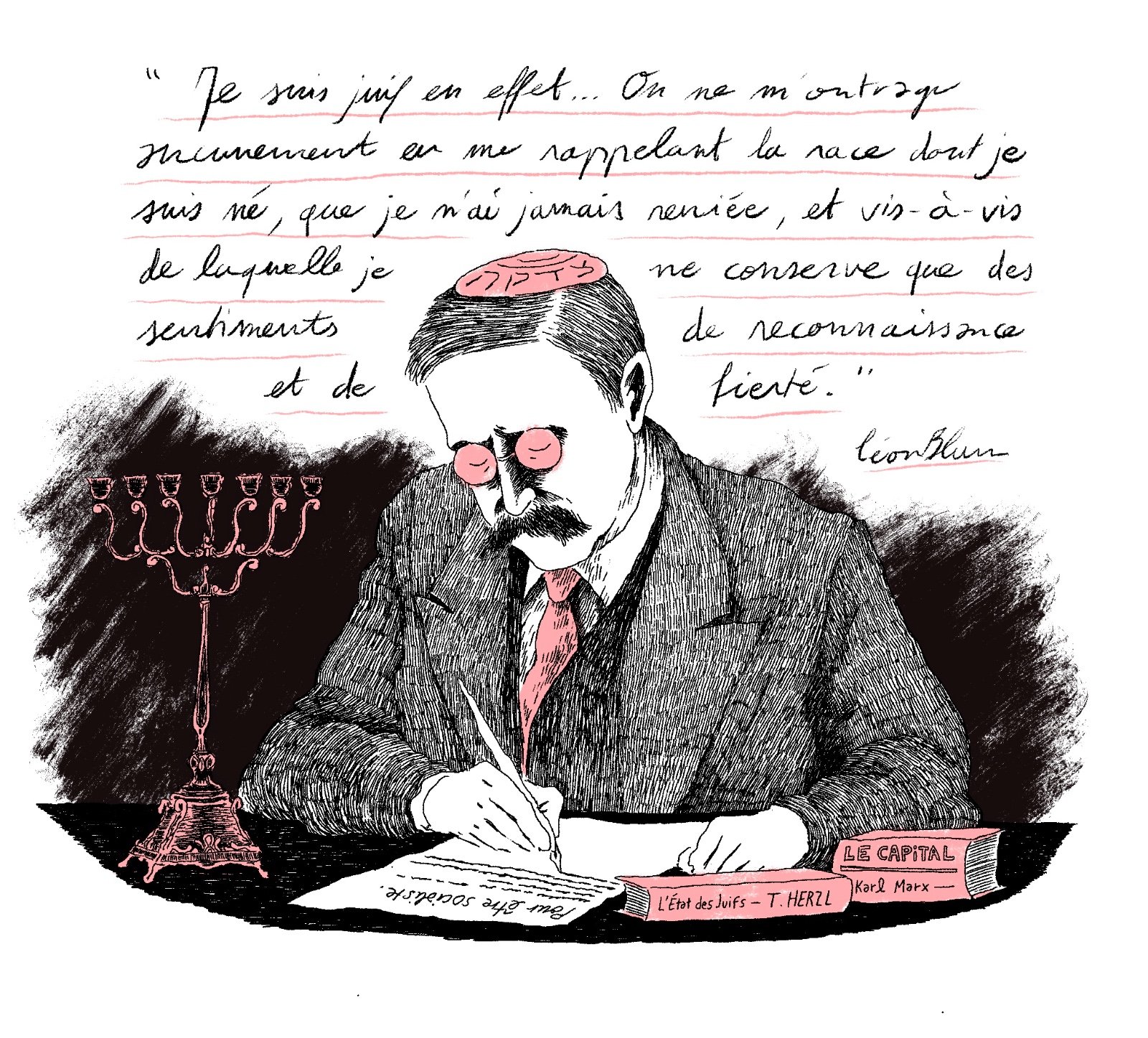

La part juive de Léon Blum

Entré en politique au moment de l’affaire Dreyfus, Léon Blum est une des figures tutélaires du socialisme français. Longtemps minoré, on redécouvre aujourd’hui son judaïsme comme pierre angulaire de son engagement à gauche. En quoi son rapport au judaïsme est-il indissociable de son socialisme ? Celui-ci ne serait-il pas l’aboutissement même de son judaïsme ? Quelle place tient alors la lutte contre l’antisémitisme, et comment articule-t-il son sionisme avec ses convictions ? Nous avons interrogé Milo Lévy-Bruhl, président de la société des Amis de Léon Blum et auteur d’une thèse sur la doctrine socialiste de Léon Blum.

« Ils étaient communistes parce qu’ils étaient juifs »

Il y a existé pendant longtemps un « secteur juif » au parti communiste français. Cela peut étonner aujourd’hui. Il ne s’agissait pas d’y circonscrire les Juifs, ni même de ne pas consciemment forcer les Juifs communistes à effacer leur judéité, plutôt de répondre à une réalité sociologique à la fin des années 20 : une part de la communauté juive immigrée était encore yiddishophone et très politisée à gauche, il fallait leur faire une place au sein du PCF. Zoé Grumberg publie en juin 2025 sa thèse Militer en minorité ? Le secteur juif du Parti communiste français après la Libération.

Les femmes juives américaines : une tradition d’engagement dans les luttes progressistes

L’histoire des luttes progressistes aux États-Unis est jalonnée de figures de femmes, à la judéité souvent ignorée, et qui ont occupé une place centrale dans les combats pour la justice sociale, l’égalité et les droits civiques. De l’organisation de grèves ouvrières aux mouvements féministes radicaux, en passant par la lutte contre la ségrégation raciale, ces militantes juives ont su marqué l’Histoire.

Dans cet article, Johanna Lemler nous propose une plongée dans cet héritage de lutte et de solidarité, en retraçant l’influence de figures marquantes telles que Emma Lazarus, Clara Lemlich, Bella Abzug ou Gloria Steinem.

Réflexions « post-abyssales » sur l’émancipation juive

Une partie de la gauche se réclamant des théories post/décoloniales nées à la fin du XXᵉ siècle vont y puiser pour nourrir une critique sans nuance de l’Etat d’Israël de sa politique comme de son existence, n’hésitant pas à minimiser la gravité des massacres du 7 octobre et leur caractère antisémite. La chercheuse Alexia Levy-Chekroun analyse comment articuler une pensée véritablement décoloniale avec la lutte contre l’antisémitisme et l’émancipation des Juif·ves en France et ailleurs. Si les théories décoloniales ont servi de pretexte à la montée d’un certain antisémitisme, il existe néanmoins des moyens pour les juif·ves de les réinvestir. C’est cela qu’Alexia Lévy-Chekroun accomplit ici, en mettant en lumière la proximité historique, intellectuelle et religieuse entre pensée juive et décoloniale.

Dorshei Tzedek : la Justice n’est pas au Ciel

Pour ce nouveau numéro de Daï, nous offrons à nos lecteurs un aperçu de la réflexion de l’articulation entre gauche et judéité depuis Israël, où les catégories théologiques juives sont largement mobilisées dans la scène publique, et largement instrumentalisés dans l'arène politique. Dans son éditorial de Dorshei Tzedek, Benyamin Singer présente succinctement l’ethos qui anime cette nouvelle publication.

Il sera une fois, un « socialisme juif »

Au cours des dernières décennies, l'idée que le capitalisme — sous sa forme néolibérale — constituait l'horizon indépassable de l'organisation économique et sociale a été remise en question. Dans ce contexte, le socialisme refait surface dans les discussions publiques, y compris au sein des communautés juives.

Le rabbin Vincent Calabrese examine les visions du socialisme développées par deux figures du judaïsme orthodoxe, Simon Federbush et Isaac Breuer. Tous deux ont cherché, à leur manière, à inscrire la critique du capitalisme dans une perspective juive, en s’appuyant sur la Torah et la tradition rabbinique. À travers leurs réflexions, nous verrons comment le socialisme peut être le terreau d’une réponse juive aux injustices économiques, faisant écho à l'injonction divine : la justice tu poursuivras¹.

La gauche et l’antisémitisme : retour sur un impensé avec Misrahi

Ce numéro s’interroge d’abord et avant tout sur le rapport des Juifs à la gauche, mais nous ne pouvons faire l’économie de la réciproque, celui du rapport de la gauche aux Juifs. La question de l’antisémitisme de/à gauche est aujourd’hui devenue un lieu commun, depuis la mainmise de la France insoumise sur ce camp politique. Rivka DLB nous propose d’y réfléchir sur le temps long, en revenant à Marx, et nous offre une lecture critique de la Question juive de Marx de Robert Misrahi. L’antisémitisme qui prospère à gauche tient-il de sa lecture économique du monde et du fait juif ? Quelle préposition utiliser, antisémitisme « de » gauche ou « à » gauche ? Voilà ce à quoi elle se propose de répondre.

Salam Shalom Salut

Salam, Shalom, Salut est un projet créé par SOS Racisme en 2018. De jeunes bénévoles au sein de l’association, d’horizons culturels variés, formés à la lutte antiraciste, à l’histoire des différentes migrations et des mémoires traumatiques, part faire un tour de France à la rencontre d’autres jeunes pour débattre et déconstruire les préjugés racistes qui circulent dans notre société. Le 11 février dernier, Mathilde Roussillat Sicsic recueillait les propos de Dominique Sopo, président de SOS Racisme, entouré de militants de l’association.

« L’antisémitisme est un danger pour les Juifs et pour le mouvement social tout entier »

Jonas Pardo et Samuel Delor sont les co-auteurs du Petit manuel de lutte contre l’antisémitisme (Editions du commun, 2024). Il s’agit à la fois d’une synthèse historique qui permet de comprendre l’antisémitisme sur le temps long et d’une compilation organisée de propositions à destination du mouvement social. Leurs auteurs nous y apprennent à reconnaître les mécanismes antisémites souvent cryptés pour les combattre efficacement. Nous les avons interrogés pour Daï.

#3 : l'antisémitisme est-il une question pour les féministes ?

Depuis le 7 octobre 2023, cette incertitude hante de nombreuses femmes et minorités de genre juives, engagé·es dans les mouvements féministes.

Plusieurs positionnements se sont affrontés notamment en France à travers des tribunes croisées signées par des organisations et personnalités féministes. La controverse qui s’est engagée a notamment porté sur la minimisation, voire la négation des violences sexuelles subies par les femmes israéliennes lors des massacres du 7 octobre 2023.

Se dire juive après le 7 octobre

Pour ouvrir ce troisième numéro de Daï, nous avons proposé à trois féministes juives d’échanger sur la façon dont résonnent les sujets de féminismes et de judéités dans leur vie, avant et après le 7 octobre. Natacha Chetcuti-Osorovitz, Floriane Chinsky et Alice Timsit ont accepté de répondre à nos questions.

Retour sur les négations des violences sexuelles du 7 octobre

« Nous demandons à voir les preuves » s'exclame Judith Butler qu'on avait connue plus soucieuse du respect des témoignages des victimes de violences sexuelles. Élie Beressi et Noémie Issan Benchimol reviennent sur les faits — les violences sexuelles commises le 7 octobre —, et analysent les mécanismes qui aboutissent à leur négation, quand l’existence ou la non d’un fait est déduite à partir de seuls discours.

« Sororité ? »

Léa Taieb prépare un nouveau podcast pour Tenoua, intitulé « Sororité ? » sur des sujets qui résonnent avec ce numéro de Daï. Nous avons convenu d’un entretien pour échanger avec elle et Julia Lasry qui travaille également pour Tenoua et l’accompagne sur le projet en tant que conseillère éditoriale.

Dieu.e : explorations des apports théoriques du féminisme à la théologie juive.

La talmudiste Sophie Goldblum propose un aperçu des principaux enjeux liés à la question des femmes dans le judaïsme et des apports du féminisme, aux États-Unis, en Israël, et plus récemment en France, pour résorber les injustices à l’encontre des femmes dans la vie juive.

La paix viendra des femmes ?

Le 23 septembre dernier, les Guerrières de la Paix rassemblaient un millier de personnes pour écouter des Israélien·nes et des Palestinien·nes porter un espoir de paix. L’autrice Lisa Hazan y assistait. Elle fait le récit de cette soirée, interroge une militante des Guerrières, Fadela Vaillant, et propose une réflexion stimulante sur la place des femmes dans le camp de la paix.

Israël, impossible État normal

Denis Charbit, politiste, spécialiste francophone de l’histoire du sionisme, a publié le 18 septembre Israël, l’impossible État normal, dans collection Diaspora chez Calmann-Lévy. Daï l’a interrogé pour comprendre les raisons de cette publication. Son titre, en effet, interroge. Le Yishouv puis Israël se sont posés maints fois la question de leur normalité, et c’est peut-être ce questionnement permanent qui rend impossible l’achèvement d’Israël en État « normal ».

Ceci n’est pas un livre sur l’antisémitisme

La Fabrique nous promet un guide pour lutter contre l’antisémitisme, au singulier, et ses instrumentalisations, au pluriel, celles-ci étant plus nombreuses, et on le verra, plus graves, que celui-là. Alexandre Journo a lu pour Daï ce très médiatique pamphlet. Dans une analyse au vitriol, il offre une lecture critique de ce coup éditorial de la Fabrique, qui prétexte un livre sur l’antisémitisme pour dresser un n-ième procès du sionisme de gauche.

Let’s dibbouk

Le mahJ présente une exposition sur le dibbouk, âme errante qui prend possession d’un vivant, selon une croyance du yiddishland. Pour la rubrique culturelle de Daï qu’elle inaugure, Mathilde Roussillat-Sicsic fait le compte-rendu d’une exposition qui résonne avec le sort des femmes et ses représentations.