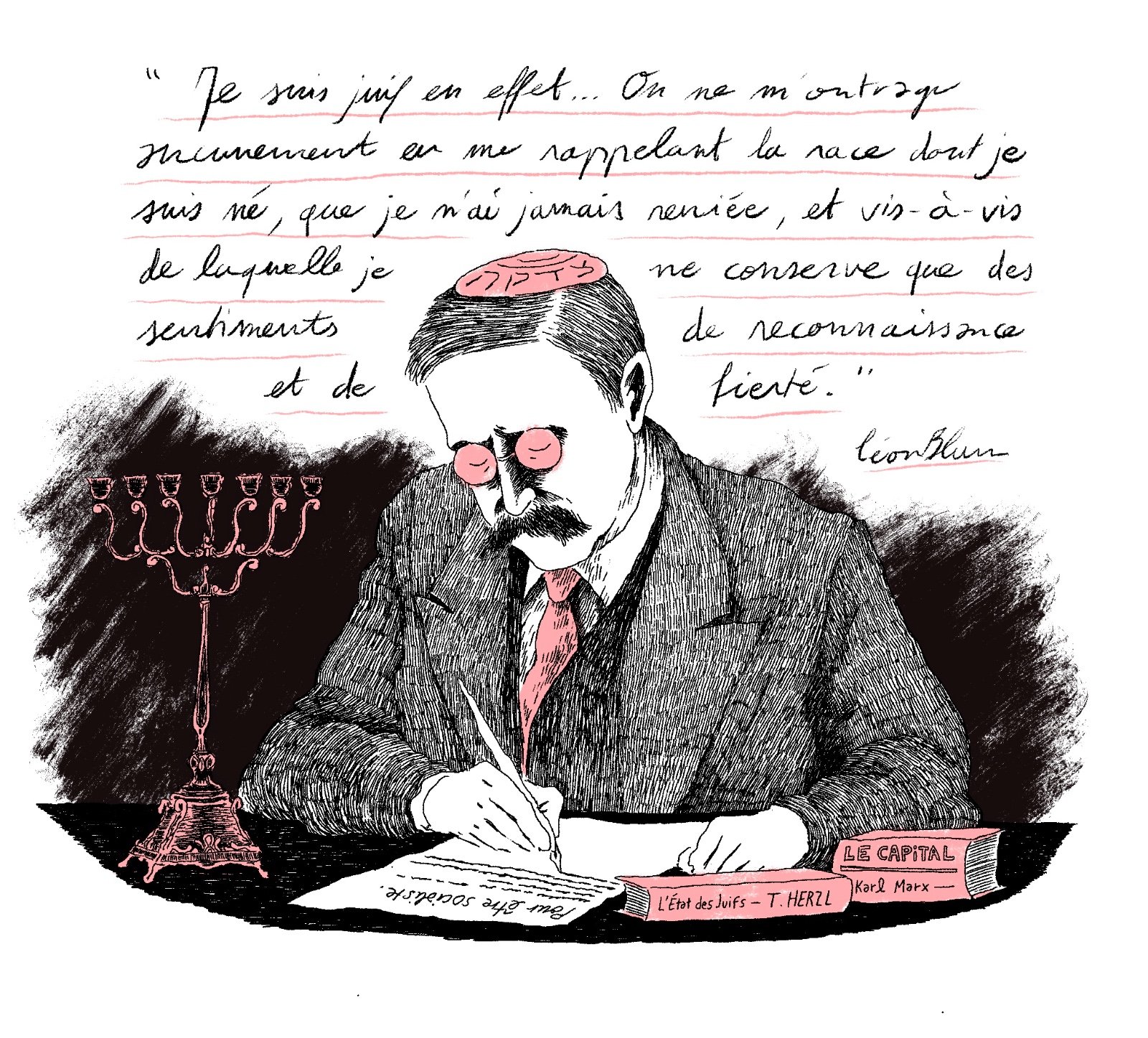

La part juive de Léon Blum

Daï, Milo Lévy-Bruhl / Illustrations : Sender Vizel

Entré en politique au moment de l’affaire Dreyfus, Léon Blum est une des figures tutélaires du socialisme français. Longtemps minoré, on redécouvre aujourd’hui son judaïsme comme pierre angulaire de son engagement à gauche. En quoi son rapport au judaïsme est-il indissociable de son socialisme ? Celui-ci ne serait-il pas l’aboutissement même de son judaïsme ? Quelle place tient alors la lutte contre l’antisémitisme, et comment Blum articule-t-il son sionisme avec ses convictions ? Pour y répondre, nous avons interrogé Milo Lévy-Bruhl, président de la société des Amis de Léon Blum et auteur d’une thèse sur la doctrine socialiste de Léon Blum.

En 2022, vous avez échangé avec Ilan Greilsammer au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) sur le thème « Léon Blum, entre judaïsme et socialisme ». Lors de cette rencontre, Ilan Greilsammer expliquait qu’il avait commencé sa grande biographie de Blum parce qu’il avait été frappé par l’effacement du judaïsme dans les travaux existants, et notamment dans la biographie de référence d’alors, celle de Jean Lacouture. Y’a-t-il eu un effacement du judaïsme de Blum dans l’historiographie ?

Milo Lévy-Bruhl : Oui pendant plusieurs décennies, il y a eu au mieux minoration, mais le plus souvent effacement, du judaïsme et plus encore du sionisme de Blum dans l’historiographie. Ce sont des phénomènes intéressants à expliquer et pour lesquels on pourrait proposer plusieurs hypothèses.

La première c’est que le judaïsme de Blum a été fortement minoré pour une « bonne intention » paradoxale : ne pas donner de prises aux arguments des antisémites. Toute sa vie, et même après, Blum a été une cible privilégiée des antisémites, accusé de ne pas être vraiment français, de servir les intérêts particuliers des juifs, etc. Or, une façon commode de casser ces accusations, c’est de le déjudaïser totalement. Dans beaucoup des premiers travaux sur Léon Blum, l’absence totale d’intérêt pour sa judéité permet aussi d’accuser l’inanité des accusations antisémites qui le visent et sur lesquelles, au contraire, on s’attarde.

La deuxième hypothèse, plus profonde, tient à une difficulté plus générale à concevoir le judaïsme en France. Depuis la Révolution, les Juifs sont soit des Français de « confession juive » – de « confession israélite », comme on disait jadis pour bien marquer qu’ils n’avaient plus d’existence comme collectif dès qu’ils sortaient de leurs « temples » (on ne disait pas « synagogues » non plus) –, soit « d’origine » juive. Mais l’idée d’un « juif non religieux », d’un « juif athée » qui continue pourtant de se dire pleinement juif semble contradictoire. Elle ne rentre pas dans les cases des représentations qui se sont progressivement imposées du XVIIIᵉ au XXᵉ siècles et qui placent en leur cœur la volonté de désactivation des juifs comme collectif non strictement religieux : ce qu’on peut appeler « l’israélitisme ».

En tant que juif, Léon Blum pose donc un problème parce qu’il n’est ni un Français de « confession juive » – il n’y a plus de traces de religiosité chez lui après l’adolescence, mais qu’il n’a pas pour autant laissé le judaïsme derrière lui comme une « origine ». Pis encore, il revendique cette singularité : il n’emploie absolument jamais le terme « israélite » et il dit publiquement « je suis juif » ; ce qui est totalement incongru pour l’époque, et qui est longtemps demeuré incongru pour les historiens qui ont donc présenté Blum comme un juif déjudaïsé sur la base d’une acception strictement religieuse du judaïsme qui n’était pas du tout celle de Blum. Ce n’est pas un hasard s’il a fallu qu’un historien israélien se penche sur le cas Blum pour restituer correctement son judaïsme.

Comment expliquer cette particularité de Léon Blum pour son époque ?

Ilan Greilsammer a mis en lumière cette spécificité. Dans la veine de son travail, j’ai essayé, pour ma part, de comprendre d’où elle venait. Je suis parti d’un paradoxe. À savoir qu’à partir de la Révolution française, l’ascension sociale et l’intégration nationale des « Israélites » est valorisée à la fois par la société bourgeoise générale, qui y voit la preuve de leur régénération – autrement dit, du fait qu’ils ne forment plus un groupe à part mais bien des citoyens français comme les autres – et par les Israélites eux-mêmes qui ont intériorisé cet enjeu de donner des gages d’individualisation. Pourtant, lorsque Blum accède à la direction du gouvernement en 1936, une partie des Israélites le désapprouve publiquement parce qu’elle craint, à raison, qu’un regain d’antisémitisme en résulte.

Ces traces d’hostilité israélite à Blum soulevaient deux questions importantes. Premièrement : que s’est-il passé dans la société française entre la Révolution et l’entre-deux-guerres pour que l’ascension sociale et l’intégration nationale d’un Juif – qui trouve dans l’accès de l’un d’eux à la présidence du Conseil sa manifestation suprême – ne soient plus valorisées mais au contraire génèrent une explosion de l’antisémitisme ? Ce qui s’est passé, c’est évidemment l’avènement d’une forme nouvelle d’antisémitisme dans la deuxième moitié du XIXᵉ siècle qui va dénier la possibilité même d’individualisation des Juifs, contrairement à ce que la bourgeoisie révolutionnaire avait posé comme possibilité à condition qu’on lui en donne des gages. Si les Juifs ne peuvent pas s’individualiser, s’ils sont toujours les membres d’un groupe à part solidaire et dominateur, alors les positions qu’ils occupent dans la société ou dans l’État, du fait de leur ascension sociale et de leur intégration nationale, sont réinterprétées comme les signes d’un pouvoir juif exorbitant à briser ; alors même qu’ils s’inscrivaient, pour les Israélites, dans une logique de gages d’individualisation à donner. À partir de ce moment-là, les gages donnés se retournent donc contre les Israélites. Avec l’avènement de cet antisémitisme, ils se retrouvent coincés entre deux injonctions contradictoires : d’un côté ils sont sommés de faire la preuve de leur régénération par leur ascension sociale et leur intégration nationale, mais de l’autre ils ne doivent pas rendre les effets de cette régénération trop visibles parce que toute mobilité sociale ascendante est suspecte et dénoncée par les antisémites comme l’élément d’une grande conspiration juive dévoilée à coup d’énumération de noms juifs, ou supposés tels, aussi bien par Drumont à la fin du XIXᵉ que par Xavier Vallat en 1936. D’où la critique israélite à l’endroit de Léon Blum qui, de fait, refuse cette discrétion que les israélites tentent d’opposer à l’antisémitisme.

Ce qui pose la deuxième question qui m’a intéressé : à savoir, pourquoi Léon Blum, qui vient d’un milieu israélite classique, et qui a affronté depuis sa jeunesse cet antisémitisme nouveau, n’en a pas tiré la même conclusion sur la nécessité de rester discret pour ne pas l’attiser ? Si vous considérez que Blum n’est pas juif et se moque de l’antisémitisme, vous avez une réponse toute faite. Mais dès lors que vous reconnaissez que ce n’est pas le cas, il faut expliquer ce refus blumien de la discrétion israélite pour ne pas attiser l’antisémitisme. C’est ce qui m’a conduit à relire sa trajectoire politique et à présenter autrement son socialisme.

Donc son socialisme est une réponse – différente de celle de la discrétion israélite – à l’antisémitisme ?

Oui, en partie. Blum analyse l’antisémitisme de la fin du XIXᵉ comme un effet de la crise de la société bourgeoise. Dans le détail il distingue deux pathologies propres à deux fractions de la bourgeoisie. D’une part, au sommet de la société bourgeoise, l’hégémonie idéologique et politique de cette classe qui a enfin triomphé de l’aristocratie produit un phénomène de « critique sans emploi ». La bourgeoisie est la classe critique par excellence – Blum dit aussi « révolutionnaire » –, or elle n’a plus rien à renverser puisqu’elle est désormais hégémonique, donc elle va artificiellement recréer un groupe supposé naturel, celui des juifs prétendument soudés et dominateurs (sur le modèle de l’aristocratie), pour relancer son processus critique.

D’autre part, à tous les échelons de la société bourgeoise, la mobilité sociale produit des phénomènes de déclassement ou d’entrave à l’ascension sociale qui génèrent du ressentiment, lequel va venir se fixer sur les juifs : la prétendue solidarité des juifs dominateurs va être le facteur explicatif de l’écart entre la projection de la mobilité possible dans une société bourgeoise et la situation réelle de chacun. L’antisémitisme nouveau est donc relié, par Blum, à la grande crise de la société bourgeoise qui commence à la fin du XIXᵉ siècle et s’accuse dans l’entre-deux-guerres : crise liée à son incapacité fondamentale à instituer (c’est-à-dire son incapacité à sortir de sa dynamique strictement critique) une nouvelle société dans laquelle chacun puisse trouver sa place (c’est-à-dire son incapacité à briser les processus inégalitaires de reproduction sociale qui génèrent du ressentiment). Et évidemment le socialisme va être conçu par Blum comme l’alternative politique susceptible de régler ces pathologies propres aux sociétés bourgeoises qui produisent en dernière instance l’antisémitisme. Autrement dit, quand Blum, en 1936, ne se conforme pas à la demande israélite de discrétion, il ne le fait pas du tout parce qu’il est indifférent à l’antisémitisme, mais à l’inverse parce que, depuis l’Affaire Dreyfus, il est persuadé que le socialisme qu’il porte est la bonne manière d’y répondre.

Donc son socialisme ne serait pas tant lié à son judaïsme qu’à un enjeu de lutte contre l’antisémitisme.

Non, c’est les deux à la fois, et c’est ce qui me l’a rendu particulièrement intéressant. Au moment de l’Affaire Dreyfus, Blum rompt véritablement avec l’israélitisme pour devenir socialiste. Mais il le fait en produisant une critique très forte de l’israélitisme. Dans l’économie psychique de l’israélitisme, la figure idéalisée avant qu’advienne l’antisémitisme c’était le haut fonctionnaire parce que le haut fonctionnaire répond mieux que toute autre position sociale au double enjeu de démonstration de la régénération par l’intégration nationale (service de l’État) et l’ascension sociale (par le travail et le mérite) que la bourgeoisie révolutionnaire exigeait des Juifs en contrepartie de l’égalité des droits. Or Blum produit une critique frontale de cet idéal du haut fonctionnaire juif comme entrave à d’autres types de mobilité. Pour Blum, la révolution bourgeoise de 1789, avec ses impératifs de gages de régénération à donner, a contraint la mobilité des juifs. Là où les Français non-juifs s’émancipent spontanément, en rompant avec leur groupe d’appartenance primaire, la forme israélite de l’individualisation représente une contrainte du groupe israélite à l’individualisation de ses membres ; c’est tout le paradoxe. La véritable émancipation, pour les Juifs, implique donc de rompre avec l’israélitisme, non pas du tout pour retourner vers des formes de vie traditionnelle – ça n’a aucun sens vu qu’une individualisation, toute insatisfaisante qu’elle soit, a déjà eu lieu, et qu’il n’y a pas de retour en arrière possible – mais pour s’émanciper véritablement, c’est-à-dire y compris des injonctions révolutionnaires à donner des gages d’individualisation.

Qu’est-ce que ça veut dire alors que s’émanciper véritablement ? Dans la perspective qui est la sienne, ça veut dire s’individualiser tout en participant de l’avènement du socialisme – le socialisme n’étant rien d’autre que le mouvement historique qui va édifier une société garante de l’individualisation générale sans les pathologies que génère la conduite bourgeoise de cette individualisation, et dont rend compte l’antisémitisme. Or, pour Blum, chaque juif émancipé de l’israélitisme peut puiser dans certaines persistances de son « patrimoine » historique proprement juif des ressources qui lui facilitent l’engagement dans le socialisme. Par exemple, explique Blum, la société socialiste est une société dans laquelle il n’y aura plus de hiérarchie entre les métiers, plus de tâches plus nobles que d’autres, dès lors que toutes les tâches ont une fonction sociale. Plutôt qu’une reproduction sociale fondée sur les inégalités de richesse, chacun, dès lors, sera assigné à la tâche pour laquelle il est le plus doué. Or l’histoire des Juifs, avec son lot de persécutions qui les a conduits à exercer toutes sortes de métiers, les prédispose, plus facilement que les autres, à accepter cette juste répartition des tâches. Blum écrit que contrairement aux non-juifs, l’histoire a paradoxalement préservé les Juifs du préjugé qui consiste à penser que certaines tâches sont plus nobles que d’autres, « sottise dangereuse, dont il faudra que l’humanité se purge entièrement avant d’entrer dans ses voies nouvelles », écrit-il en 1901 dans les Nouvelles Conversations de Goethe avec Eckermann.

Autre exemple : le moteur de l’avènement du socialisme c’est la critique de l’injustice qui se signale dans l’écart entre les principes d’égalité des hommes que proclame l’idéologie bourgeoise et la réalité des inégalités qu’elle perpétue ou génère. Or les Juifs, explique Blum, sont particulièrement sensibles à l’injustice. Toujours en 1901, il écrit que « le Juif a la religion de La Justice comme les Positivistes ont eu la religion du Fait, ou Renan la religion de la Science. L’idée seule de la Justice inévitable a soutenu et rassemblé les Juifs dans leurs longues tribulations. » Plus exactement encore, l’exigence de justice juive vaut ici et maintenant, car les représentations juives ne comportent pas l’idée chrétienne que les souffrances de la vie présente seront compensées dans le royaume de Dieu. Or cette représentation constitue, pour Blum, une sorte de dangereux anesthésiant à la lutte pour la justice dans ce monde-ci, une entrave à la dynamique du socialisme.

Autre élément chez Blum, qu’on infère davantage qu’on ne le trouve explicitement : l’émancipation générale que porte le socialisme implique que « la libération des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes », parce que toute délégation de la libération – à une fraction de la bourgeoisie ou à une fraction du prolétariat, peu importe – constitue une déviation mortelle en ce qu’elle entrave l’émancipation générale et reproduit même un rapport d’assujettissement à l’intérieur du socialisme, un principe anti-émancipateur. Or l’importance nodale du principe d’auto-émancipation pour que la Révolution en soit vraiment une est plus facilement accessible aux Juifs chez qui elle rejoint le refus de la médiation de la libération de l’Humanité par le Christ ou l’Église.

Ainsi, pour différentes raisons qui ne tiennent pas plus à la permanence d’une adhésion à la religion juive qu’à un ethos résultant de la trajectoire socio-historique au long cours de ce groupe social juif, pour Blum, le juif émancipé de l’israélitisme est prédisposé à participer plus facilement au socialisme et à éviter certains des écueils qui menacent son ambition révolutionnaire bien comprise.

Blum n’est donc pas juif et socialiste, il est en quelque sorte socialiste parce que juif.

Sur la base d’une rupture interne avec l’israélitisme, Blum comprend le socialisme comme la dynamique sociale moderne dans laquelle les Juifs pourront être à la fois pleinement juifs – au sens non religieux qu’il accorde à cette qualité – et pleinement émancipés, selon la forme socialiste et non plus bourgeoise de l’émancipation.

Blum est aussi sioniste. Or le sionisme se pose aussi comme une forme d’émancipation collective nationale des juifs alternative au socialisme. Dans quelle mesure ces deux engagements sont-ils compatibles ?

D’abord Blum articule parfaitement son sionisme et sa qualité de Juif français. Ce qui ne va pas du tout de soi. Comme il s’est émancipé de l’injonction bourgeoise à la désactivation du collectif juif, il reconnaît en lui-même les traces d’une appartenance à deux collectifs historiques, l’un français et l’autre juif. Il est indissociablement juif et français, et non seulement il n’y a aucune contradiction entre ces deux qualités mais même, on l’a dit, il considère que sa part juive sert particulièrement bien sa part française dans l’idéal socialiste qui est le sien.

Blum n’a jamais envisagé le sionisme comme une solution pour lui-même. Mais il observe que, de l’Oural à l’Atlas, la quasi-totalité des membres de ce collectif juif est ostracisée et opprimée et que les mouvements de nationalisation capables de prendre en charge l’émancipation des Juifs – comme l’a fait, bien qu’imparfaitement, la Révolution française – sont rares : soit que ces mouvements maintiennent les Juifs dans un statut spécial, soit qu’ils se fassent d’emblée contre les Juifs, soit qu’ils se retournent contre eux à plus ou moins long terme… Dans ce contexte le sionisme représente pour lui une revendication d’autonomie nationale qui importe parce qu’il faut que l’apport spécifiquement juif puisse être proposé, parmi tous les autres, à l’Humanité, sans quoi l’Humanité en serait appauvrie, et qui a autant de légitimité que toutes les autres revendications nationales. Une revendication nationale qui représente même quelque chose comme une épreuve spéciale pour l’ensemble des nationalismes considérés au niveau global, les juifs étant souvent la pierre d’achoppement des nationalismes émancipateurs, et l’acceptation du sionisme un enjeu de reconnaissance et de dépassement ultime des persécutions prémodernes et modernes que l’Humanité a infligé aux juifs. Blum est d’ailleurs assez optimiste en dernière instance sur l’intégration non pathologique des Juifs dans les États-Nations modernes et sur l’accueil concomitant, pour ceux des Juifs qui en seraient refoulés ou qui souhaiteraient participer à la libération générale de l’Humanité via une inscription dans un collectif national autonome, du sionisme dans le « concert des Nations ».

Après la Shoah qui a assassiné la quasi-totalité des Juifs d’Europe, puis le refus arabe de l’autonomie nationale juive, concomitant pourtant d’un antisémitisme des nationalismes arabes ayant conduit à l’exil forcé de tous les Juifs de cette partie du monde, après la belle performance russo-soviétique d’antisémitisme interne et d’antisionisme externe (à l’exception de 1948) près d’un siècle durant, sa perspective peut évidemment paraître ridiculement utopiste. Mais Blum était ainsi. Je ne sais pas si c’est une qualité juive ou non, mais c’était un homme qui ne savait pas désespérer.

Milo Lévy-Bruhl est docteur en philosophie politique. Sa thèse, soutenue à l’EHESS début 2025, porte sur « Les années négligées de la doctrine socialiste de Léon Blum ».

Ses recherches portent sur les liens entre socialisme et judaïsme en France depuis le XIXe siècle. Il a réédité et préfacé plusieurs œuvres de Léon Blum, À l’échelle humaine au Bord de l’eau en 2021 et Le théâtre de Léon Blum aux éditions de l’Aube en 2023.