La rédaction de Daï

Sont regroupés ici les articles signés collectivement par la rédaction ainsi que les entretiens menés à plusieurs

Nous revendiquons être des « Juifs de gauche », ici, à Daï. Idem pour Golem, qui signe chacun de ses communiqués du sceau de « juif de gauche ». La qualification mérite peut-être quelque clarification. Qu’est ce, au juste, qu’un·e juif·ve de gauche ?

À la veille du 7 octobre, la gauche juive semblait moribonde ; et les Juif·ves de gauche y taisaient leur judéité quand ils ne se conjuguaient pas tout bonnement au passé. Nous reviendrons sur les mécanismes qui ont contribué à cette léthargie. Loin d’avoir enrayé ce phénomène, le 7 octobre a acté aux yeux d’un grand nombre de Juif·ves qu'ils et elles ne pouvaient plus compter sur une gauche dorénavant dominée par LFI. Certains se croyant même trouver un refuge dans les bras que leur tendent comme un piège l'extrême droite. « Ce qu'il reste de gauche dans la communauté juive de notre pays » s’est cependant ré-agrégé à la suite du choc du 7 octobre faisant naître de nouveaux foyers de gauche juive, que la création de Golem illustre parfaitement. D’où cette ténacité à revendiquer la formule, à ponctuer chaque affirmation d’un « d’où parle-t-on » : comme juif·ves de gauche !

L’Émancipation des Juifs de France charrie depuis la fin du XIXᵉ siècle des préjugés tenaces : elle serait un cadeau piégé fait aux Juifs. Un penseur juif, né citoyen français en 1796, Joseph Salvador, y voyait au contraire non seulement un étau enfin desserré pour les Juifs de France mais l’aboutissement de la loi de Moïse. Le professeur de philosophie et par ailleurs ancien ministre socialiste Vincent Peillon lui a consacré un livre fouillé en 2022, Jérusalem n’est pas perdue. Nous l’interrogeons aujourd’hui, pour explorer ce que la République sociale et égalitaire — la gauche avant la lettre — doit au judaïsme.

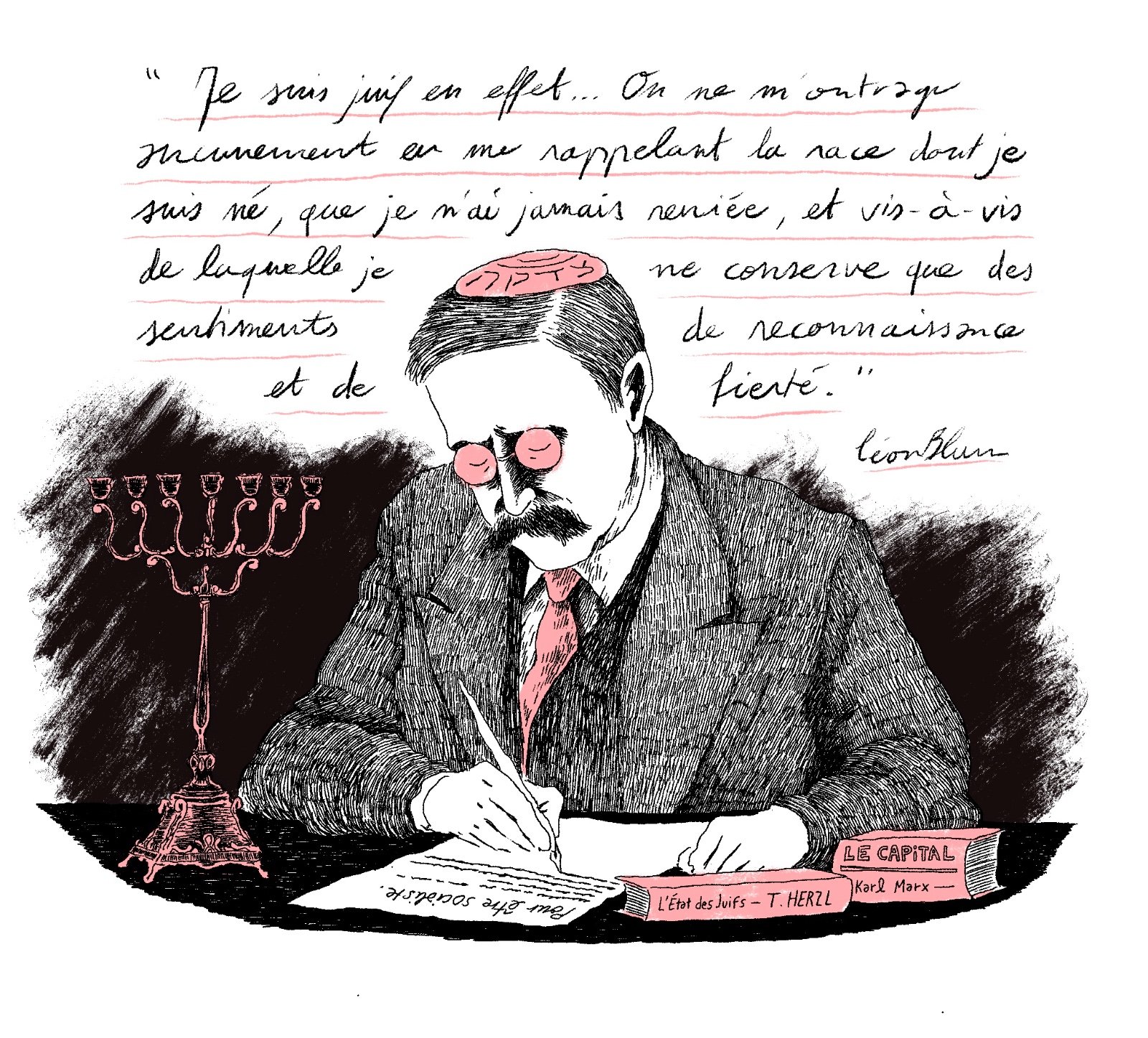

Entré en politique au moment de l’affaire Dreyfus, Léon Blum est une des figures tutélaires du socialisme français. Longtemps minoré, on redécouvre aujourd’hui son judaïsme comme pierre angulaire de son engagement à gauche. En quoi son rapport au judaïsme est-il indissociable de son socialisme ? Celui-ci ne serait-il pas l’aboutissement même de son judaïsme ? Quelle place tient alors la lutte contre l’antisémitisme, et comment articule-t-il son sionisme avec ses convictions ? Nous avons interrogé Milo Lévy-Bruhl, président de la société des Amis de Léon Blum et auteur d’une thèse sur la doctrine socialiste de Léon Blum.

Il y a existé pendant longtemps un « secteur juif » au parti communiste français. Cela peut étonner aujourd’hui. Il ne s’agissait pas d’y circonscrire les Juifs, ni même de ne pas consciemment forcer les Juifs communistes à effacer leur judéité, plutôt de répondre à une réalité sociologique à la fin des années 20 : une part de la communauté juive immigrée était encore yiddishophone et très politisée à gauche, il fallait leur faire une place au sein du PCF. Zoé Grumberg publie en juin 2025 sa thèse Militer en minorité ? Le secteur juif du Parti communiste français après la Libération.

Jonas Pardo et Samuel Delor sont les co-auteurs du Petit manuel de lutte contre l’antisémitisme (Editions du commun, 2024). Il s’agit à la fois d’une synthèse historique qui permet de comprendre l’antisémitisme sur le temps long et d’une compilation organisée de propositions à destination du mouvement social. Leurs auteurs nous y apprennent à reconnaître les mécanismes antisémites souvent cryptés pour les combattre efficacement. Nous les avons interrogés pour Daï.

Pour ouvrir ce troisième numéro de Daï, nous avons proposé à trois féministes juives d’échanger sur la façon dont résonnent les sujets de féminismes et de judéités dans leur vie, avant et après le 7 octobre. Natacha Chetcuti-Osorovitz, Floriane Chinsky et Alice Timsit ont accepté de répondre à nos questions.

Denis Charbit, politiste, spécialiste francophone de l’histoire du sionisme, a publié le 18 septembre Israël, l’impossible État normal, dans collection Diaspora chez Calmann-Lévy. Daï l’a interrogé pour comprendre les raisons de cette publication. Son titre, en effet, interroge. Le Yishouv puis Israël se sont posés maints fois la question de leur normalité, et c’est peut-être ce questionnement permanent qui rend impossible l’achèvement d’Israël en État « normal ».

Israël est un sujet paradoxal chez Golem. Les membres de Golem entrent en rapport avec Israël de manières si diverses que le consensus est souvent difficile, puisque c’est la question de l’antisémisitisme ici et maintenant qui a présidé à la création de ce collectif. Y coexistent des rapports affectifs, de déférence comme des rapports de méfiance. Par ailleurs, beaucoup affectent une neutralité ou une distance vis-à-vis d’Israël, une velléité de ne pas avoir de rapport avec Israël, de ne pas être enjoint de prendre position — les injonctions sont toujours désagréables.

Brigitte Stora est docteure en psychanalyse et autrice de nombreux essais sur l’antisémitisme. Dans Que sont mes amis devenus, en 2016, elle alertait déjà sur ce qui allait occuper nos esprits les années qui ont suivi : l’impensé de l’antisémitisme à gauche. Elle publie aujourd’hui L’antisémitisme, un meurtre intime, essai dans lequel elle identifie les ressorts profonds de l’antisémitisme : la haine de l’altérité, une jubilation dans la récusation de la dette de l’Histoire vis à vis des Juifs et un rapport pathologique au désir. Daï l’a interrogée pour approfondir ces questions.

Le 7 octobre et ses déflagrations ont joué le rôle d’un révélateur pour l’expérience juive. Dans cette conversation croisée, Lucie, Mathilde et Ivan explorent leurs rapports au judaïsme avant et après le 7 octobre et les changements dans leur rapport au judaïsme, au militantisme et à Israël que les récents évènements opèrent en eux.

À mi-chemin entre le questionnaire de Proust et un inventaire à la Prévert, ces questions proposent une plongée dans nos cultures individuelles pour tenter de dessiner la culture collective de Golem.